Questions / réponses avec Baptiste Gaillard

Tu écris depuis un certain temps, tu as déjà publié plusieurs livres, qu’est-ce qui t’intéresse de raconter dans tes textes en général ?

J’écris des livres que je conçois comme des observatoires. Je m’intéresse aux matières et aux mouvements du vivant, mais aussi aux seuils du sensible. Je pense à l’eau tiède, dont nous ne sentons pas la température justement parce qu’elle est tiède, et si nous la devinons, nous ne savons plus tout à fait si c’est l’eau que nous sentons ou notre propre corps. Est-ce qu’il est possible, si nous ne la sentons plus, que nous soyons la tache aveugle de nos propres sensations ? Je m’attache à toutes sortes de motifs pour composer des livres, et j’aime que l’écriture fonctionne comme une dérive, faite de répétitions et de modulations, qu’elle apparaisse sans début ni fin, mais qu’elle saisisse aussi ses objets de la manière la plus fine possible. Je crois que je suis attaché à l’idée d’une sorte de regard somnambule.

Et dans Baleinoïde?

Pour Baleinoïde, c’est un peu pareil, mais il m’a fallu réfléchir à ce que c’était qu’écrire pour des enfants, car l’un des objectifs du projet était de produire un livre de poésie pour les enfants. J’ai pu voir beaucoup de beaux livres jeunesse depuis que je suis père, mais aussi des livres qui, adoptant une veine « poétique », s’adressaient à eux d’une manière niaise et déplaisante. Je ne voulais pas écrire comme ça, parce que je pense que les enfants méritent que l’on s’adresse à eux sérieusement, mais aussi parce que ce n’est pas ma conception de la poésie, qui est un espace d’invention et de subversion. J’ai pensé à cette question avec une certaine inquiétude durant tout le travail d’écriture. En échangeant avec les éditrices, il m’est apparu que l’un des points cruciaux était de s’en tenir à des propositions textuelles courtes, aller au plus concis sans perdre de substance, afin de ne pas perdre leur attention. Il n’y a pas un âge cible défini pour ce livre, ce qui me semble très bien. Les enfants commencent généralement à lire avec leurs parents avant d’explorer les livres par eux-mêmes. Cette médiation existe toujours pour les plus petits. Pour moi, il s’agissait donc de faire un livre qui puisse les accompagner dans une autre manière d’appréhender la langue, hors des récits linéaires qui nous habitent et parfois nous enferment, qu’ils pourront découvrir enfant et qu’ils pourront continuer à lire, sans nostalgie et dans une pleine actualité, lorsqu’ils seront adultes.

D’où est née l’idée de la baleine ?

Lorsqu’on me commande un texte, je commence généralement par noter ce qui me traverse, en tâtonnant et en cherchant un motif autour duquel tourner par écriture. J’ai pensé à des choses que l’on aime quand on est enfant, mais j’ai aussi cherché des perspectives qui me parlent. Assez rapidement, je me suis fixé non pas sur la baleine, mais sur le baleinoïde, c’est-à-dire un registre des phénomènes ou de choses que je pouvais rattacher à la baleine, qui avaient forme de baleine. Il y avait des souvenirs de films, de dessins animés, de visites de musées, de lieux marins ou d’émotions. L’une des premières notes que j’avais prises était cette entrée du Brouillon général de Novalis : « Masse de chair des phoques. Poissons. » Mais surtout, il y a eu la question de leur chant, cette propagation dans la nuit, et de leur masse pourtant si frêle dans des profondeurs autrement immenses. À partir d’un certain moment, toutes ces pistes font chambre d’écho en quelque sorte, et le texte peut se développer de l’intérieur, par le milieu. J’aime penser qu’en ce sens, le texte fonctionne comme le chant des baleines, il est baleinoïde.

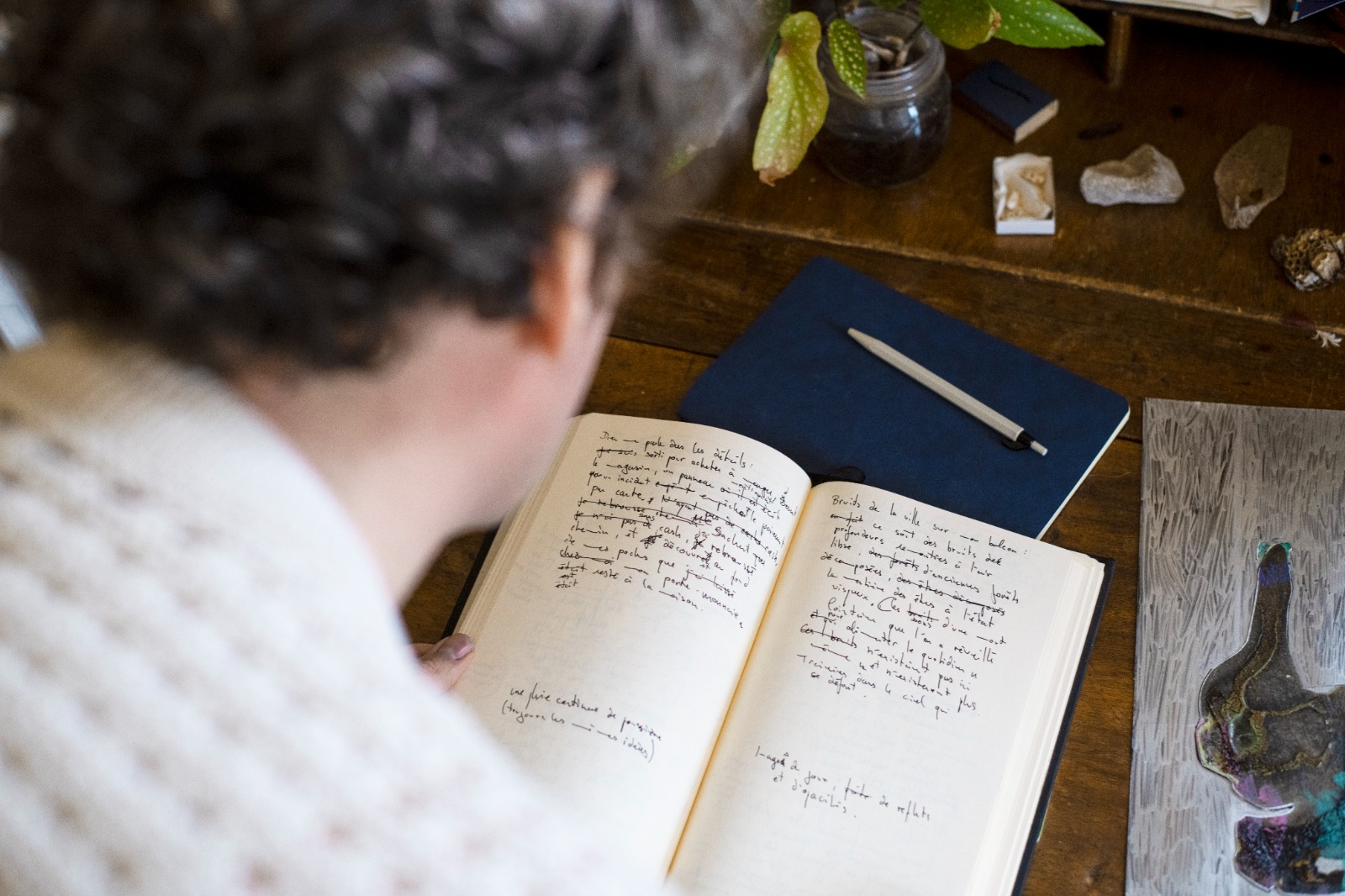

Où et quand écris-tu ? Quelle place l’écriture prend dans ta vie quotidiennement ?

L’écriture fonctionne sans cesse en arrière-plan, mais mes journées sont généralement occupées par des tâches alimentaires. Il est très difficile de dégager des plages de temps spacieuses pour ces préoccupations. Parfois, les aléas de la vie le permettent, et c’est alors très agréable, non de pouvoir simplement bosser, mais d’avoir cet espace de décantation intérieur qui permet aux choses de se former. Le plus souvent, il s’agit de manœuvrer dans l’exigu. Je développe des stratégies de travail comme un organisme dans le désert, notamment avec la prise de notes, l’écriture discontinue, le travail sur des projets qui se forment petit à petit, l’idée étant d’obtenir quelque chose tout de suite et de le mettre en réserve pour demain. C’est tout un travail qui se fait en secret, comme une cabane, sans budget ni calculs d’ingénieur. Et puis il y a ensuite le travail d’écriture et de composition jusqu’au livre. Ce travail-là requiert un lieu et un temps dédiés. Mais ce n’est jamais quelque chose de donné ou d’établi. Je me demande tout simplement à chaque fois, après coup, comment ce lieu et ce temps ont existé. Peut-être le soir, peut-être certains jours de pluie.

De quoi te nourris-tu ?

Je porte en moi des thèmes, des questions et des motifs qui orientent mon regard et qui se développent à chaque projet. C’est une sorte de fonds iconographique dans un meuble à tiroir. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous attirer assez spontanément et informer notre travail : nuages, voix, toiles d’araignées, divination, herbes, art conceptuel, usines, poussières, espaces abandonnés, écoute profonde en sont quelques-unes pour moi. Je crois que les artistes sont guidés par une sorte de boussole intérieure, qui n’exclut pas le recul ou l’analyse. Je peux prendre des notes, faire des photographies ou écrire des textes à partir de ces intérêts, mais il y a de plus en plus souvent un moment où l’idée d’un projet se forme par météorologie : quelque chose s’assemble dans un fond nébuleux. Ce n’est même pas en réponse à une question. C’est la question qui se forme dans ce fond en même temps que sa réponse. J’aime particulièrement ce processus d’écriture par le milieu, qui me nourrit tout autant que les motifs évoqués.

Comment as-tu travaillé avec Sylvie et Pierre ?

Nous avons travaillé ensemble de manière très fluide. Comme Sylvie et Pierre travaillent à quatre mains, nous avons imaginé que nous pourrions le faire à six mains. Mais leur relation unique de travail au dessin n’est pas simplement extensible. Nous avons d’abord échangé un peu sur nos envies et nos besoins. Il s’est avéré que nous avions besoin que le texte, ou du moins une ébauche de texte, préexiste au travail collectif. Je leur ai donc proposé une première version du texte baleinoïde afin d’amorcer la relation de travail. Nous avons pu mettre alors en place cette dynamique d’échanges (je le dis ainsi, mais nos premières discussions étaient déjà selon moi de l’ordre du travail collectif). Pierre et Sylvie m’ont envoyé des dessins qui m’ont amené à compléter ou modifier le texte, et ainsi de suite. À un moment, certaines parts du texte ont été mises de côté, qui ont néanmoins influencé certains dessins présents dans le livre. J’aime beaucoup cette idée qu’il y a ainsi une part de texte absent en filigrane, comme spectrale, dans le livre, dans ses dessins. Je dirais que nous avons réussi à travailler ensemble tout en restant séparés. Comme si nous avions travaillé dans une même grande pièce, ouverte, mais dans des espaces séparés par des tentures, favorisant passage de voix et d’imaginaire.

As-tu de nouveaux projets en cours ?

Je travaille sur deux commandes, l’une étant un texte pour accompagner le disque d’une amie compositrice à Genève, et l’autre étant un texte pour le projet dial-a-poem Switzerland, de la Giorno Poetry Systems Institute (New York) et du MAMCO (Genève). Je suis également en train de travailler sur deux gros projets. Le premier, intitulé Un jardin sans allées, est une livre sur l’herbe et ses débordements. Le second n’a pas encore de titre, mais m’emmène dans de nouveaux horizons formels puisqu’il s’agit d’une sorte d’autobiographie en lien avec la disparition de ma mère. Parallèlement à ça, la première traduction américaine de mon livre Un domaine des corpuscules sortira cet automne aux USA, chez Roof Books. Et finalement, je nourris depuis quelque temps l’idée de faire un livre avec des textes courts que j’ai publiés de manière éparse dans des revues, des catalogues ou en microédition.

Questions / réponses avec Sylvie Mermoud et Pierre Bonard

Vous êtes un couple dans la vie et dans le dessin, comment ça se passe ?

Dessiner à deux, c’est le prolongement de notre vie de couple. C’est à la fois très intime, mais aussi très public, puisque nous nous adressons aux autres par notre travail. Laisser de la place à l’autre, se laisser surprendre, accepter un autre regard sur soi est un enrichissement tant pour le couple que pour les artistes.

Quel est votre processus de création ?

Le processus de création est fait de passages d’un monde intérieur à l’autre, d’une main, d’une écriture à l’autre, dans le but d’obtenir une image cohérente. Concrètement, chacun dans son atelier commence un dessin. Nous ne travaillons jamais ensemble sur la même feuille. Pas de projet, pas de croquis, pas de discussion en amont. La réflexion et la discussion viennent une fois le dessin fini. Par contre, ce qui est important est la place laissée à l’autre, je dirais l’accueil mais aussi la surprise, puisque justement il n’y a pas de concertation entre nous.

A-t-il évolué depuis le début ?

La principale évolution est qu’au début de nos travaux à quatre mains nous travaillions vraiment en « one shot » : l’un commençait, l’autre terminait. Maintenant – et particulièrement pour les plus grands formats – nous travaillons par étapes, le dessin passe plusieurs fois de l’un à l’autre, ce qui permet une construction plus élaborée, des entrelacs, des chevauchement etc…

Vous avez déjà publié un livre ensemble aux éditions art&fiction, c’est donc votre deuxième (en plus des publications collectives), quelle place a le livre dans votre travail ?

Le livre tient une grande place dans nos vies en tant que lecteurs et bibliophiles. Concernant la monographie éditée chez art&fiction, c’est une sorte de panorama qui nous permet de présenter notre collaboration artistique ; Baleinoïde est notre première expérience d’illustration, c’est un travail créatif, fait de nombreux échanges avec l’auteur Baptiste Gaillard et les éditrices, nous avons beaucoup aimé cette aventure, cette manière de faire dialoguer texte et images

Vous utilisez différentes techniques dans vos pratiques respectives, dont le crayon de couleur, pourquoi est-ce cette dernière que vous avez choisie pour votre travail en commun ?

Le dessin aux crayons de couleurs permet une grande variété de traitements, de textures et de modulations de la couleur (un petit trait d’orangé dans le bleu peut tout faire changer). Le crayon de couleur permet aussi plus de fluidité et des passages plus harmonieux entre nos deux expressions que d’autres techniques. Mais nous avons aussi travaillé avec d’autres mediums : encre de chine, aquarelle et même peinture.

Comment vous adressez-vous aux enfants avec vos images ?

Nous n’avons pas choisi de nous adresser aux enfants de façon particulière, nous leur proposons à eux comme aux adultes un monde, qui est le nôtre, nos émotions, notre esthétique. Il est important pour nous de laisser libre cours à l’interprétation, à l’émotion, d’éveiller la curiosité et l’imagination de l’enfant comme de l’adulte.

Comment s’est organisée la création de ce livre ?

En collaboration absolue avec Baptiste Gaillard, le livre s’est construit par des allers-retours entre ses textes et nos dessins, avec plusieurs étapes, plusieurs évolutions et retouches. Ça a été extrêmement stimulant de se laisser inspirer par les textes de Baptiste, de découvrir un autre monde, d’en faire le nôtre tout en le respectant. C’est en fait très proche de notre façon de travailler à deux, sauf que cette fois nous étions trois.